Из школьного курса физики нам известно, что молоток и легчайшее перышко, будучи помещенными в вакуум, упадут на поверхность в один и тот же момент. Это было наглядно продемонстрировано американскими астронавтами миссии Apollo 15, а теперь ученые европейской организации ядерных исследований CERN планируют внести в этот простой эксперимент экзотический элемент, они будут «бросать» частицы антиматерии в вакуумной камере и наблюдать за воздействием на них сил гравитации. И, вполне возможно, что антиматерия будет «падать вверх» в силу своей анти-природы.

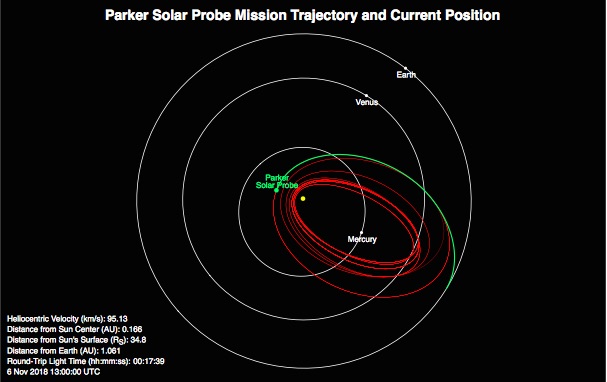

Эксперимент ALPHA-g

© CERN

В нашем мире у каждой элементарной частицы имеется соответствующая ей по всем параметрам, за исключением противоположного электрического заряда, пара. Если обычная частица и античастица сталкиваются в пространстве, они взаимно уничтожаются, превращаясь в чистую энергию. Естественно, что такое свойство антиматерии затрудняет ее получение, хранение и изучение. В 2010 году ученым CERN удалось поймать в магнитной ловушке и изучить антиматерию, хотя время хранения антиматерии составляло всего доли секунды. Но уже в следующем году время удержания антиматерии в ловушке было увеличено до 16 минут.

Существующие физические теории предсказывают, что силы гравитации должны воздействовать на антиматерию точно также, как и на нормальную материю. Но это предположение должно быть проверено на практике, ведь даже небольшие отклонения теории от практики способны внести огромные изменения в существующую Стандартную Модель физики элементарных частиц. В рамках таких «проверочных» экспериментов несколько лет назад группа ученых CERN изучила оптический спектр антиводорода и нашла, что этот спектр абсолютно идентичен спектру нормального водорода.

Еще одним фундаментальным вопросом является то, как реагирует антиматерия на силы гравитации. Согласно теории, частицы антиматерии должны падать в гравитационном поле точно так же, как и частицы обычной материи. Но существует один шанс из миллиона, что частицы антиматерии будут падать в обратном направлении. И это можно будет узнать, лишь высвободив антиматерию из «объятий» удерживающей ее электромагнитной ловушки.

Проблема антиматерии и гравитации будет изучаться в ходе двух экспериментов, в которых, сразу после получения частиц антиматерии, будут отключены удерживающие их магнитные ловушки. А чувствительные датчики будут регистрировать всплески энергии и их точное положение. По получаемым данным ученые вычислят траекторию движения частиц антиматерии и измерят величину эффектов воздействия на них сил гравитации.

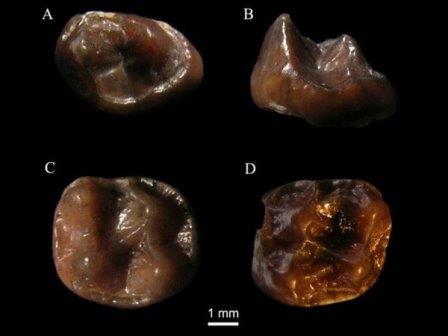

Основным различием между двумя экспериментами является метод получения антиматерии и ее подготовка к броску в свободное падение. Первый из экспериментов, ALPHA-g, базируется на уже существующем оборудовании эксперимента ALPHA, которое позволяет ученым создавать антиматерии и удерживать ее в ловушке. Антипротоны получаются при помощи установки Antiproton Decelerator (AD) и объединяются с позитронами для создания нейтральных атомов антиводорода. Именно нейтральная природа атомов антиводорода и позволяет избежать влияния на него других сил и точно измерить влияние сил гравитации.

Второй эксперимент, GBAR, черпает антипротоны из замедлителя ELENA и комбинирует их с позитронами, полученными при помощи маленького линейного ускорителя. Антипротоны (ионы антиводорода) охлаждаются до 10 микрокельвинов и при помощи света лазера превращаются в нейтральные атомы. Полученные антиатомы попадают в подготовленную ловушку, где производится их дальнейшее изучение.

К сожалению, на проведение этих экспериментов требуется очень много времени. А ситуация усугубляется еще тем, что через несколько недель ускорители CERN будут снова закрыты на два года, в течение которых будет производиться их коренная модернизация, которая приведет к превращению нынешнего Большого Адронного Коллайдера в установку следующего поколения, в Большой Адронный Коллайдер с высокой яркостью (High-Luminosity Large Hadron Collider, HL-LHC). Но ученые экспериментов GBAR и ALPHA-g рассчитывают, что оставшегося времени им должно хватить для проведения экспериментальной части исследований, а обработать собранные при этом данные можно будет и немногим позже.

Источник: dailytechinfo .org