16 ноября 2018 года на проходящей в Севре под Парижем 26-й Генеральной конференции по мерам и весам было принято окончательное решение изменить определения четырех базовых единиц измерения: килограмма, ампера, кельвина и моля, чтобы их размер определялся на основе фундаментальных физических констант. Изменения официально войдут в силу 20 мая 2019 года, во Всемирный день метрологии.

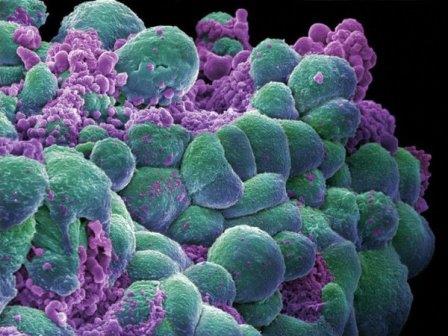

Одна из копий эталона килограмма

© Wikimedia Commons

Подготовка реформы, завершающейся у нас на глазах, началась в 2011 году, когда 24-я Генеральная конференция по мерам и весам постановила, что основные единицы СИ должны быть определены не на основе эталонов, изготовленных людьми, а на основе фундаментальных физических постоянных или свойствах атомов.

Три основных единицы: секунда, метр и кандела – уже перенесли такую трансформацию.

Секунда когда-то определялась как часть более крупных отрезков времени, а они соответствовали параметрам вращения Земли. Так, с 1940-х годов секунда определялась как 1/86400 средних солнечных суток, а в 1960 году, при утверждении Международной системы единиц, секунду определили как «1/31 556 925,9747 долю тропического года…».

Но уже в начале 1960-х появились атомные часы, в которых для измерения времени использовались периоды колебаний в процессах на уровне отдельных атомов. И в 1967 году Международное бюро мер и весов определило секунду как время, «равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133».

Спустя тридцать лет в это определение внесли уточнение, что атом цезия находится при температуре в ноль кельвинов и не должен быть возмущен внешними полями.

Метр изначально хотели определить как длину маятника, у которого полупериод колебаний на широте 45° равнялся бы одной секунде. Но в 1791 году комиссия Французской академии наук решила, что метр должен равняться одной сорокамиллионной части парижского меридиана. Фактически это то же самое, что расстояние от Северного полюса до экватора по меридиану Парижа, деленное на десять миллионов. В 1795 году это определение было принято Национальным конвентом Франции. Отрезок дуги парижского меридиана от Дюнкерка до Барселоны был тщательно измерен французскими геодезистами, и на основе их измерений вычислена длина «метра подлинного и окончательного» (metre vrai et définitif). В тот же год для практических целей из латуни был изготовлен первый материальный эталон метра, а в 1799 году новый эталон был выполнен уже из платины. Последний из металлических эталонов метра появился в 1889 году и состоял из сплава платины и иридия. Он до сих пор хранится в Международном бюро мер и весов.

Необходимость в эталоне метра, определяемом на основе более фундаментальных вещей, чем геодезические измерения и металлические изделия, назрела довольно скоро, но была впервые реализована лишь в 1960 году. Тогда метр определили как «1 650 763,73 длин волн оранжевой линии (6056 Å) спектра, излучаемого изотопом криптона 86Kr в вакууме». Наконец, с 1983 года метром стали называть длину пути, «проходимого светом в вакууме за 1/299 792 458 секунды».

Для канделы, в которой измеряется сила света, с 1890-х годов использовался эталон в виде амилацетатного фитильного светильника особой конструкции («свеча Хефнера»). Позже в роли эталона стали выступать лампы накаливания.

В 1948 году был принят другой эталон. Им служила трубка из оксида тория, окруженная платиной, находящейся при температуре 2046,6 кельвина. За 1 канделу в данном случае принималась сила света, излучаемого в направлении нормали с 1/60 см2излучающей поверхности эталона.

В 1979 году канделу определили как «сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540·1012 герц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 ватт на стерадиан». Таким образом, кандела оказалась тоже привязанной не к материальному эталону, а к неизменной постоянной величине – силе света при заданной частоте.

Реформы, принятые сегодня, означают отказ Международной системы от последнего материального эталона основной единицы – килограмма.

Первое определение килограмма было принято в 1795 году в республиканской Франции. Килограммом считался вес 1 дм³ воды при 4 °C, когда плотность воды максимальна. В 1799 году был изготовлен платиновый эталон килограмма. В 1889 году был сделан новый эталон из платиново-иридиевого сплава.

Скоро эталон килограмма, хранящийся в Севре в виде цилиндра из сплава платины и иридия, будет иметь только музейное значение (правда, Международное бюро мер и весов намерено продолжить его использование в качестве вспомогательного стандарта).

Отныне килограмм привязан к постоянной Планка, значение которой принято как точно равное 6,62607015×10-34 джоуля в секунду. Поскольку джоуль определяется как килограмм, умноженный на метр квадратный, постоянная Планка связывается с килограммом. Получается, что, если раньше ученые ставили эксперименты по уточнению значения постоянной Планка, то теперь те же самые эксперименты будут уточнять размер килограмма, так как значение постоянной Планка они зафиксировали. Это довольно удобный подход, ведь постоянная Планка не зависит от каких-либо внешних обстоятельств.

Ампер с конца 1940-х годов определялся как «сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2·10−7 ньютона». Теперь его определение привязано к фундаментальной постоянной – заряду электрона, величина которого отныне считается равной 1,602 17X·10−19 кулона. Кулон же по определению равен амперу, умноженному на секунду.

Единица температуры – кельвин – изначально определялась с помощью тройной точки воды. Такой точкой называют соотношение определенной температуры и давления, при котором вода может равновесно находится в трех фазах: жидкой, твердой и газообразной. Давление для тройной точки равно 611,657 паскаля, а ее температуру принято было считать равной 273,16 кельвина. Соответственно, один кельвин был равен 1/273,16 температуры тройной точки воды. В 2005 году в определение внесли дополнение, уточняющее изотопный состав водорода и кислорода в воде.

Для новой интерпретации кельвина используется еще одна фундаментальная константа – постоянная Больцмана, определяющая связь между температурой и энергией. Например, у идеального газа из одноатомных молекул при температуре T энергия будет равна 3/2kT, где k – постоянная Больцмана. Измеряется постоянная Больцмана в джоулях, деленных на кельвин, и отныне ее значение будет принято равным 1,380649 × 10-23 Дж/K.

Наконец, последняя из основных единиц СИ – моль, использующийся для измерения количества вещества, считался равным количеству атомов в 0,012 килограмма изотопа углерода 12C. Число элементов в моле вещества называется постоянной Авогадро. Теперь эту константу тоже зафиксировали, признав равной 6,02214076×1023 , а моль определяют через нее.

Как мы видим, во всех случаях Международное бюро мер и весов придерживалось единого подхода: перейти от измерения фундаментальных физических констант в выбранных единицах к установлению размера единиц измерения от величины этих констант.

Источник: Максим Руссо polit .ru