Среди научных новостей прошедшей недели наибольшее обсуждение вызвала новость, пришедшая из Китая, где 25 ноября Хэ Цзянькуй из Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне объявил, что ему удалось изменить геном человеческих эмбрионов при помощи метода CRISPR/Cas9, чтобы сделать их устойчивыми к заражению вирусом иммунодефицита. По словам ученого, в этом месяце у участвовавшей в эксперименте женщины родились близнецы-девочки – первые дети с искусственно отредактированным геномом.

© Fotolia/ Dan Race

Строго говоря, случилось то, что должно было случиться в ближайшее время, если не в Китае, то в какой-нибудь другой стране. Странно было бы ожидать, что после появления технологии CRISPR, значительно облегчившей внесение изменений в геном, никто не применит ее к человеческим клеткам. Или что работающая на других человеческих клетках методика не сработает на клетках эмбрионов. В 2017 году коллектив во главе с Шухратом Миталиповым (Shoukhrat Mitalipov) из Орегонского университета здоровья и науки (Oregon Health & Science University) успешно отредактировал геном эмбриональных клеток человека, исправив мутацию в гене MYBPC3, связанную с одной из разновидностей кардиомиопатии. Правда, этот эксперимент не предполагал пересадку клеток в матку и развитие их до рождения детей. В 2015 году об аналогичном эксперименте первыми в мире сообщили ученые из Китая.

Но, тем не менее, китайская новость стала сенсационной и даже скандальной. А у многих вызвала сильное недоверие. Недоверию, в первую очередь, способствовал сам Хэ Цзянькуй, сообщивший о полученных результатах не в статье в научном журнале, а в выступлении на Youtube. Южный университет науки и технологий, где Хэ Цзянькуй работает, заявил, что ничего не знает об эксперименте. Правда, позже ученый дал интервью агентству , где рассказал о некоторых подробностях, а 28 ноября выступил на международной конференции по редактированию генома (GeneEdit Summit) в Гонконге.

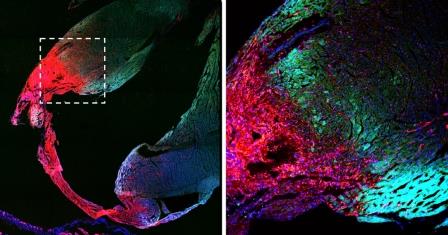

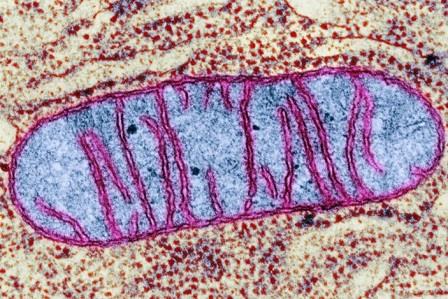

Выяснилось, что в эксперименте участвовали семь пар, в каждой из которых отец был ВИЧ-положительным. После искусственного оплодотворения, в образовавшейся зиготе редактировался ген мембранного белка (рецептора) CCR5, который присутствует во многих иммунных клетках, в частности у Т-лимфоцитов. Вирус иммунодефицита человека использует этот рецептор для проникновения в Т-лимфоциты. Ученым уже более двадцати лет известна мутация CCR5-Δ32, состоящая в удалении из гена CCR 32 пар нуклеотидных оснований. Кодируемый этим геном белок при такой мутации изменяется, и вирус уже не может проникнуть в Т-лимфоцит. Для защиты от поражения мутация должна быть гомозиготной, то есть встречаться в обеих копиях гена, имеющихся в геноме человека. Мутация CCR5-Δ32 встречается у жителей Европы, особенно северной. Предполагают, что в ее распространение внесли вклад викинги. Поскольку мутация также повышает сопротивляемость чуме, эпидемии чумы в Европе способствовали увеличению ее частоты. Сейчас частота мутации CCR5-Δ32 составляет в разных популяциях от 4 % до 15 % и даже более. Гомозиготные ее носители, унаследовавшие мутацию от обоих родителей, действительно устойчивы к ВИЧ-1. В Европе таких людей примерно один процент. Единственный человек, полностью излечившийся от СПИДа, Тимоти Браун тоже обязан своему излечению CCR5-Δ32. В его случае этому помогла трансплантация костного мозга от донора, гомозиготного по этой мутации.

Именно такой мутацией, только уже искусственно, Хэ Цзянькуй постарался наделить полученные оплодотворенные клетки. Затем они были имплантированы в матку матери, и через положенный срок родились две девочки, которых назвали Лулу и Нана. По сообщению Хэ Цзянькуя, сейчас беременна еще одна женщина из участвовавших в эксперименте. Исследователь также сообщил, что статья о его эксперименте, уже подана в один из рецензируемых журналов.

Помимо сомнений в достоверности многие обвинили авторов эксперимента в нарушении этических принципов. Южный университет приостановил деятельность лаборатории Хэ Цзянькуя и объявил о начале расследования, так как это исследование может «серьезно нарушить академическую этику и академические нормы». Китайское общество клеточной биологии выступило с заявлением, где говорится, что работа Хэ Цзянькуя «является серьезным нарушением законов и положений китайского правительства и консенсуса китайского научного сообщества».

Ряд критиков указывает на неоправданность эксперимента по редактированию именно гена CCR5, а не, например, какой-либо генетической патологии вроде бета-талассемии или гемофилии. Они говорят, что существуют другие уже проверенные способы защиты от ВИЧ, а в данном эксперименте полученные выгоды не оправдывают возможного риска. Ведь пока остается вероятность, что CRISPR помимо запланированных изменений в геноме изменит и другие участки ДНК, что теоретически может привести к различным проблемам со здоровьем.

Фактически, Хэ Цзинькуй и его сотрудники подвергли редактированию генома, с еще не до конца ясными долговременными последствиями, здоровые эмбрионы, ни в каком лечении не нуждавшиеся (технология искусственного оплодотворения позволяет свести риск заражения от ВИЧ-положительного отца почти к нулю). Не без оснований некоторые комментаторы подозревают, что Хэ Цзинькуй выбрал СПИД, а не генетическое заболевание, с целью добиться более масштабного резонанса в прессе и раздуть сенсацию.

«Основная цель проведения эксперимента явно заключалась в том, чтобы показать, что возможность редактировать гены в эмбрионе, но для вовлеченной стороны он не имеет никакого смысла», – так описал свое видение ситуации специалист по ВИЧ Энтони Фаучи (Anthony Fauci), директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. С ним согласен Пабло Тебас (Pablo Tebas) из Пенсильванского университета, который проводил исследование по редактированию гена CCR5, но у взрослых пациентов и другим методом («цинковыми пальцами»). Тебас отметил, что китайский эксперимент не оправдан с медицинской точки зрения, так как носители мутации CCR5, хотя и проявляют устойчивость к заражению ВИЧ-1, повышенно восприимчивы к другим опасным патогенам. Например, у них чаще бывают тяжелые последствия заражения вирусом лихорадки Западного Нила.

Но большинство критиков делает основной упор то, что последствия применения технологии CRISPR/Cas9 к человеческим клеткам еще не изучены, и, следовательно, их безопасность не подтверждена. Эксперимент называют преждевременным, безответственным и опасаются, что он может поставить под угрозу взаимопонимание между наукой и обществом и, в случае негативных последствий, надолго затормозить развитие ценного метода терапии.

Ответы китайского исследователя на эти упреки звучат неубедительно. Он говорит, что СПИД по-прежнему широко распространен в большей части Африки, современные методы высокоактивной антиретровирусной терапии для местного населения малодоступны, а инфицированные часто сталкиваются с серьезной дискриминацией. Мутация, обеспечивая устойчивость к ВИЧ, делает ген CCR5 многообещающей целью для редактирования. Но Хэ Цзинькуй не объяснил, как редактирование генов поможет бороться с распространением СПИДа в Африке. Генная терапия для населения африканских стран будет ничуть не более доступной, чем современные препараты, сдерживающие ВИЧ. Да и просто невозможно редактировать геномы не отдельных пациентов, а в массовом порядке.

Справедливость критических замечаний относительно выбора гена-мишени подтверждают и результаты эксперимента, подробности которых Хэ Цзинькуй открыл в своем выступлении. Гены белка CCR5 у обеих девочек действительно подверглись изменению, но ни в одном случае не удалось получить желаемую мутацию (напомним, надо удалить 32 пары оснований). У одной девочки в одной копии гена удалено 15 нуклеотидов, а вторая копия осталась неизменной, у второй – в одной копии удалено четыре нуклеотида, в другой один нуклеотид вставлен. На структуру белка CCR5 эти генетические изменения повлияли, но пока неясно, обеспечат ли они такую же устойчивость к заражению ВИЧ, как природная мутация CCR5-Δ32. Хэ Цзинькуй планирует выделить лимфоциты из крови девочек и проверить, заражаются ли они ВИЧ в клеточной культуре.

Хэ Цзинькуя упрекают также в нарушении как юридических норм, так и требований научной этики. В частности он не дал четкого ответа на вопрос, был ли его эксперимент одобрен этической комиссией его университета. В заявке на одобрение его эксперимента, опубликованной на сайте лаборатории, утверждается, что мутация CCR5-Δ32 помимо устойчивости к ВИЧ может наделить человека повышенной устойчивостью к оспе и холере, но научное обоснование этих фактов выглядит недостаточным. Комментаторы недовольны и утаиванием многих деталей работы.

Организаторы гонконгской конференции опубликовали заявление, где назвали эксперимент Хэ Цзинькуя «безответственным и не соответствующим международным нормам». В заявлении перечисляются неадекватное медицинское обоснование эксперимента, плохо разработанный протокол, неспособность защитить благополучие рожденных детей и отсутствие прозрачности на всех этапах исследования. Авторы рекомендовали провести независимую оценку, чтобы убедиться, что в эксперименте на самом деле были проведены те модификации ДНК, о которых заявляет Хэ.

Признавая справедливость многих критических замечаний в адрес Хэ Цзинькуя, стоит обратить внимание на слова, произнесенные Джорджем Дейли (George Daley) из Гарвардской медицинской школы: «Тот факт, что, возможно, первый опыт редактирования клеток зародышевой линии человека был ошибочным, ни в коем случае не должен заставлять нас засунуть голову в песок. Вместо того, чтобы продолжать занимать оборонительные позиции, нам пора по крайней мере рассмотреть ответственный путь для переноса редактирования зародышевых клеток в клиническую практику». Дейли и ряд других исследователей полагают, что в конечном итоге саморегуляция научного сообщества позволит выработать приемлемые формы применения этого нового метода, обеспечив достаточную прозрачность и внешний контроль. Но для этого потребуется решить проблемы безопасности и эффективности генетического редактирования эмбрионального генома, а также связанные с этим этические и правовые вопросы.

Ряд ученых и представителей общественности полагают, что следует вовсе запретить попытки редактирования эмбриональных геномов. «Учитывая нынешнее раннее состояние технологий редактирования генома, я выступаю за мораторий на имплантацию отредактированных эмбрионов … до тех пор, пока мы не создадим продуманный набор требований безопасности», – сказал один из пионеров технологии CRISPR Фэн Чжан из Института Брода. В организационный комитет конференции и журналистам была подана петиция с просьбой «призвать правительства и Организацию Объединенных Наций ввести принудительные моратории, запрещающие репродуктивные эксперименты по генной инженерий человека». Организаторами петиции стали две общественные организации: Центр генетики и общества (Center for Genetics and Society) в Беркли и лондонская Human Genetics Alert. Опубликованный онлайн текст одобрили еще одиннадцать организаций и более сотни человек. Хотя в целом оргкомитет и участники конференции не поддержали петицию, ее авторы намерены самостоятельно обратиться в ООН с соответствующей просьбой.

Но развитие генетической медицины вряд ли удастся сдержать надолго. И будет лучше, если исследования в этой области будут вестись открыто, а не проводиться учеными-изгоями условиях подполья или в странах третьего мира, где законодательство не ограничивает подобные эксперименты. Поэтому уже в ближайшее время ученым надо будет разработать стандарты доказательств эффективности и точности модификации генов и проведения клинических испытаний. Но, кажется очень вероятном, что на следующей международной конференции по редактированию генома человека, которая намечена в Лондоне в 2021 году, вместо одного скандального эксперимента мы услышим сразу о нескольких более основательных.

Источник: Максим Руссо polit .ru