Ученые из Норвегии, Пакистана, Франции и США провели анализ ДНК, извлеченной из фрагментов тела «снежного человека», который показал, что на самом деле они принадлежат гималайским медведям и собаке.

© pixabay .com

Согласно преданиям непальских горцев, высоко в горах живет покрытое шерстью загадочное человекоподобное существо, названное «йети» или «снежный человек». Сообщения в СМИ о якобы имевших место встречах людей на всех континентах с неизвестным представителем рода Homo снова и снова возбуждали интерес к этой истории. Академические ученые с самого начала высказывали большие сомнения в существовании неопознанного реликтового гоминида. И эволюционные биологи из Университета Буффало вместе со своими коллегами из Европы и Азии, похоже, поставили наконец «точку» в этой длинной истории.

Предыдущие генетические исследования нескольких образцов волос «йети», собранных в Индии и Бутане, показали их сходство с белыми полярными медведями. Тогда у ученых возникло предположение, что в Гималаях может существовать неизвестный науке вид медведя, гибрид полярного и бурого.

В новой работе биологи решили прояснить этот вопрос. Для своего исследования они взяли митохондриальную ДНК, извлеченную из 24 различных образцов. Девять из них (зубы, кости, шерсть и помет) были собраны в Непале у местных жителей и, по словам их владельцев, принадлежали «снежным людям». Остальные образцы, взятые учеными для сравнительного анализа, принадлежали трем видам медведей, обитающих на Тибете и в Гималаях: гималайскому бурому медведю (Ursus arctos isabellinus), тибетскому бурому медведю (Ursus ARCTOS pruinosus) и гималайскому черному медведю (Ursus thibetanus laniger).

Анализ митохондриальной ДНК всех образцов показал, что восемь из девяти фрагментов тел «снежного человека» на самом деле принадлежат обитающим в Гималаях медведям. Оставшийся еще один фрагмент был идентифицирован как принадлежащий собаке. Но вместе с развенчанием популярной легенды ученые сделали также и большую научную работу, впервые изучив полную митохондриальную ДНК двух видов медведей: гималайского бурого и черного медведя. Анализ их ДНК показал, что гималайский бурый медведь является одним из первых разветвлений в эволюционной линии бурого медведя, в то время как тибетский бурый медведь отделился гораздо позже. И живущие сегодня в регионе Гималаев медведи являются потомками популяций, которые сумели выжить в местных убежищах во время суровых оледенений в плейстоцене.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B

Источник: chrdk. ru

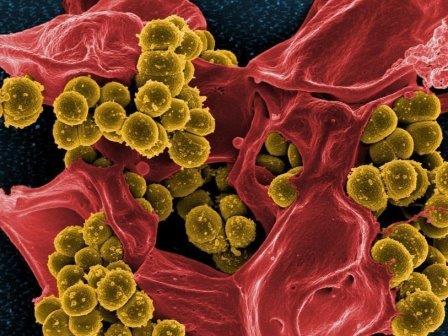

© Kateryna Kon / Фотодом / Shutterstock

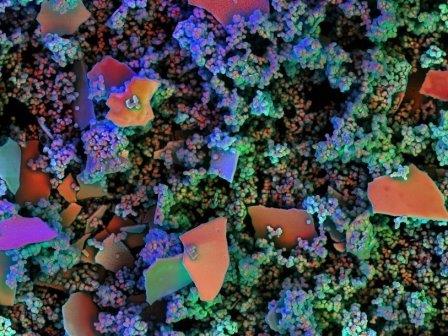

© Kateryna Kon / Фотодом / Shutterstock