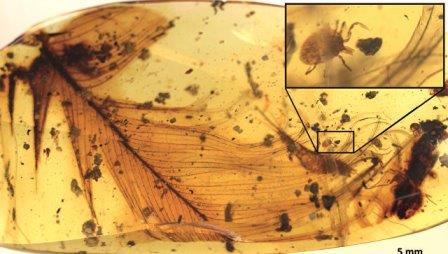

Палеонтологи обнаружили на территории Мьянмы уникальный фрагмент янтаря, внутри которого 100 миллионов лет назад был заточен кровососущий клещ и перо его жертвы – хищного пернатого динозавра, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Клещ Cornupalpatum burmanicum ,

найденный рядом с перьями древнего динозавра внутри янтаря из Мьянмы

© Penalver et al. / Nature Communications 2017

«Клещи являются символом кровососущих, паразитических организмов, влияние которых на жизнь человека, домашних животных, скота и даже диких животных нельзя переоценить. То, когда они появились и кто был первыми их жертвами, мы пока не знаем», — рассказывает Энрике Пеньяльвер (Enrique Penalver) из Института геологии и минералов Испании в Мадриде.

В последние годы палеонтологи все чаще обращают внимания не на простые залежи горных пород, а на те регионы мира, где часто находят кусочки древнего янтаря, сформировавшиеся десятки и сотни миллионов лет назад из смолы и сока древних деревьев. Внутри них часто сохраняются не только пузырьки воздуха того времени, но и тела насекомых, соцветия первых цветковых растений, перья птиц и динозавров и даже некоторые ткани их тела.

Главной «сокровищницей» подобных артефактов сегодня выступает Мьянма, где каждый год находят сотни древних фрагментов янтаря. К примеру, за последний год ученые обнаружили здесь древнейшие следы галлюциногенного грибка-спорыньи, останки древнейших цветов Земли, полноценное крыло миниатюрной древней птицы, а также множество других интересных следов мезозойской флоры и фауны.

Пеньяльвер совершили очередную интересную находку в Мьянме, изучая одни из самых древних образцов янтаря, попавшие в грунт примерно 99 миллионов лет назад, в первой половине мелового периода. Эти фрагменты янтаря, как рассказывают ученые, были добыты неподалеку от городка Танай в северной части страны, где часто промышляют «черные археологи», продающие янтарь с интересными окаменелостями частным коллекционерам.

Ученым удалось найти сразу три фрагмента янтаря, внутри которых были заточены четыре клеща – неполовозрелая особь клеща вида Cornupalpatum burmanicum, близкого родственника современных иксодовых клещей и разносчика сыпного тифа в эпоху динозавров, и три клеща ранее неизвестного вида. Один из них попал в янтарь сразу после «трапезы», из-за чего его размеры были примерно в 9 раз больше, чем у двух других «узников» янтарной тюрьмы.

Эти клещи, судя по наличию перьев в их кусочках янтаря и волоскам еще одного членистоногого паразита, жуков-кожеедов (Dermestidae), питались кровью пернатых динозавров или первых предков современных птиц. Их тесное соседство с кожеедами, как считают ученые, говорит о том, что эти клещи жили не только на теле их пернатых жертв, но и в их гнездах, как это делают современные паразиты пернатых.

На настоящий момент этот клещ, как отмечает Пеньяльвер, является самым древним кровососущим клещом, известным науке, из-за чего ученые решили назвать его Deinocroton draculi, «ужасным клещом-дракулой».

Его открытие еще раз говорит о том, что паразитические клещи появились практически одновременно вместе с первыми носителями перьев, и что они смогли пережить их и приспособиться к жизни на теле млекопитающих, занявших доминирующие позиции на Земле после исчезновения динозавров.

Источник: РИА Новости