Ученые Сибирского федерального университета проанализировали состояние содержание озона в Северном полушарии по спутниковым данным и выдвинули новую гипотезу возникновения Антарктической озоновой дыры. Результаты исследования опубликованы в «Журнале Сибирского федерального университета».

© РИА Новости

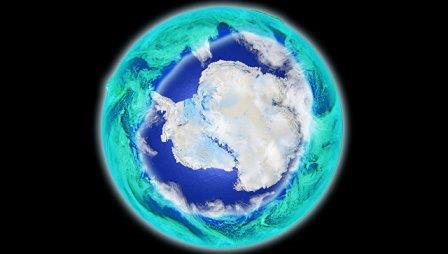

Атмосферный озон образует над поверхностью Земли сферический слой толщиной около 90 км, задерживающий ультрафиолетовое излучение. Так как оно губительно для белков и нуклеиновых кислоты, уменьшение концентрации озона в атмосфере представляет опасность для всей жизни на Земле.

Количество озона в вертикальном атмосферном столбе в конкретной точке измеряется по поглощению и рассеянию солнечной радиации в УФ-диапазоне. В качестве единицы измерения общего содержания озона (ОСО) используется единица Добсона (е.Д.). 100 е.Д. соответствуют толщине озонового слоя в 1 мм, а в среднем по планете ОСО составляет около 300 е.Д.

Содержание озона в стратосфере меняется в течение года. В большом количестве он образуется в стратосфере тропических и средних широт за счет фотохимических реакций. Весной озон из тропиков переносится в сторону средних и высоких широт. Поэтому, например, в Южном полушарии годовой максимум озона наблюдается в октябре-ноябре.

В период с января по июль концентрация озона здесь минимальна, так как с декабря по апрель средние и высокие широты хорошо освещаются Солнцем. Это способствует разрушению озона при фотохимических реакциях, катализаторами которых могут выступать различные соединения в атмосфере.

Глобальный интерес к озоновой проблеме возник во второй половине двадцатого века. Ученые обнаружили долговременную тенденцию к уменьшению суммарного озона и к сезонному – в октябре-ноябре – появлению знаменитой Антарктической озоновой дыры (АОД).

Это привело к гипотезе об антропогенном разрушении озоносферы. В 1973 году американские химики в лабораторном эксперименте обнаружили, что продукты распада хлорфторуглеродов (фреонов) могут разрушать озон. Этим результатом и объяснили процесс возникновения АОД.

В 1987 году ведущие мировые державы подписали Монреальский протокол: договор о прекращении производства и использования фреонов, наиболее известных людям, как хладагенты холодильников. Это привело к глобальной замене холодильников и кондиционеров. В 2016 году выяснилось, что новые хладагенты тоже являются парниковыми газами, после чего последовали поправка к протоколу и новый запрет.

Еще до подписания протокола были известны данные, основанные на спутниковом наблюдении озонового слоя и показывающие, что озоновая дыра в Антарктике – естественное образование. Победила, однако, антропогенная химическая теория разрушения озона. Но она не смогла разрешить вопрос о том, почему озоновая аномалия в свое время «появилась» в Южном полушарии, хотя фреоны вырабатывались преимущественно в Северном.

Причем теории и математические модели химиков невозможно проверить экспериментально в условиях Антарктики. При подписании Монреальского протокола было заявлено, что озоновая дыра в Антарктике полностью исчезнет уже к 2010 году, но она появляется ежегодно и по сей день. Так, в 2017 году её размеры достигли 22 млн. кв. км, что типично для последних 25 лет.

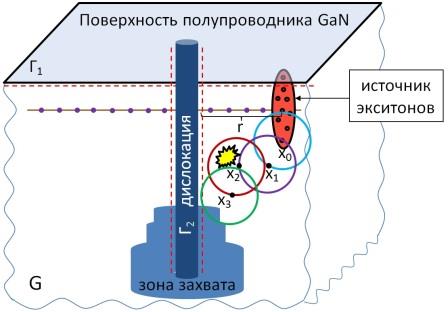

Ответить на ряд вопросов, связанных с проблемой образования озоновых дыр, удалось с помощью нового метода слежения за движениями воздушных потоков, предложенного красноярскими исследователями. На основе анализа физических явлений в атмосфере они разработали собственная модель формирования озоновой аномалии в Южном полушарии.

Так сложилось, что геофизическая проблема – состояние озонового слоя Земли попала в руки не к геофизикам и метеорологам, а к специалистам по химии атмосферы и до сих пор считается сугубо химической проблемой. К сожалению, почти все исследования феномена АОД направлены на доказательство ее антропогенного происхождения.

Для этого предлагаются различные химические и фотохимические реакции, конструируются математические модели. При этом весь значительный объем фактических данных геофизического характера игнорируется», – комментирует один из авторов исследования, профессор Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета Валентин Кашкин.

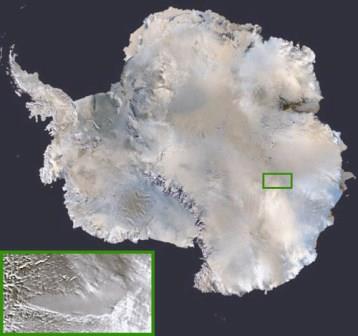

Согласно альтернативной гипотезе возникновения Антарктической озоновой дыры, она является естественным образованием, обусловленным динамическими процессами в стратосфере. Для обоснования оказалось достаточно использовать данные об общем содержании озона, регистрируемые искусственными спутниками Земли с 1978 года.

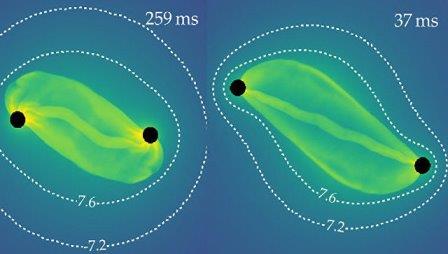

Как и другие атмосферные образования, озон имеет облачную структуру. Если сравнивать спутниковые данные, полученные последовательно за два дня, то по перемещению озоновых облаков можно оценить направление и скорость движения масс озона.

Выяснилось, что в начале сентября происходит перенос масс озона от Южного полюса в сторону экватора. Озон движется по винтовой траектории, быстро вращаясь с запада на восток и в итоге скапливаясь в кольце около широты 45°. Происходит перераспределение озона между озоновой дырой и кольцом. Количество озона в кольце вырастает, а ОСО во внутренней части уменьшится, способствуя возникновению Антарктической озоновой дыры.

Что же такое озоновая дыра? Это «углубление» в озоновом слое полярных широт Южного полушария с аномально низкими значениями ОСО. АОД окружена «кольцом» диаметром несколько тысяч км с необычно высоким для Южного полушария содержанием озона (до 450 е.Д.).

Начиная с середины октября, озоновая дыра начинает заполняться озоном, который движется назад из кольца и из тропических широт. Анализ цифровых карт позволил ученым визуально наблюдать перемещение озона от полюса в сторону экватора и обратно, его перемещение в восточном и западном направлении с оценкой скорости перемещения.

Сентябрь и октябрь в Южном полушарии – это время, когда в средние широты начинает поступать озон из тропиков. Ученые обнаружили дополнительное кольцо на 35° ю.ш., связанное с таким переносом озона. Кольцо проходит вблизи широты Буэнос-Айреса и Кейптауна. Наконец, движение озона в сторону полюса формирует третье кольцо на 80° ю.ш.

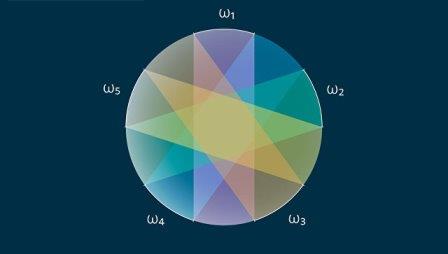

Ученые из СФУ разработали новую методику анализа так называемых «зональных средних». Это дает возможность более точно прогнозировать общее содержание озона на годы вперед. Таблицы зональных средних доступны в Интернете и формируются так: площадь земного шара от полюса к полюсу разбивается на кольца шириной в 5° с вычислением среднего значения ОСО в каждом из них.

С использованием анализа зональных средних еще за год до вступления в действие Монреальского протокола сотрудники NASA обнаружили: общее содержание озона за 1979–1982 годы в направлении от 44° ю.ш. к Южному полюсу почти не менялось с августа по ноябрь, а его снижение в сентябре вблизи Южного полюса компенсировалось увеличением в средних широтах.

Такие результаты свидетельствовали, что вариации ОСО вызваны динамическим перераспределением озона, а вовсе не химическими процессами. Однако это подрывало антропогенную теорию истощения озона и возникновения озоновых дыр. Подобный результат тогдашнее научное сообщество в большинстве своем не восприняло – вопрос был, фактически, закрыт.

Но история динамической теории на этом не закончилась: мы смогли ответить на ряд вопросов, связанных с проблемой образования озоновых дыр. В частности, показали на большом объеме данных, что количество озона, попавшее в зону циркумполярного вихря, с точностью не менее 5-7% совпадает с тем количеством, которое ушло из АОД. Эти результаты наш коллектив представил не только журнальными публикациями – мы также обобщили их в монографии, изданной Сибирским федеральным университетом», — заключает Валентин Кашкин.

Источник: РИА Новости