В лаборатории фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной Московского физико-технического института разработали модель, позволяющую проверить одну из гипотез, описывающую взаимодействие сверхмассивных черных дыр в центрах галактик с испускаемыми ими струями — джетами. Модель позволяет по измеренному магнитному полю джета предсказать потери вращательной энергии испускающей его черной дыры. Работа опубликована в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences, кратко о ее результатах рассказывается в пресс-релизе МФТИ.

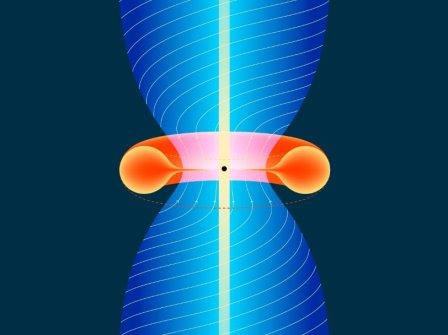

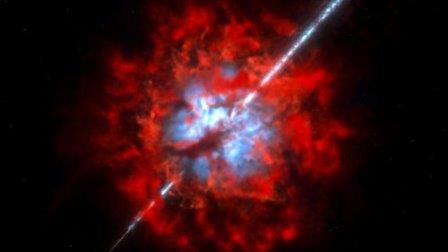

Сверхмассивная черная дыра, окруженная аккреционным диском, испускает джет

© Пресс-служба МФТИСегодня астрофизики могут наблюдать сотни джетов — мощных струй, вырывающихся со скоростями, близкими к скорости света (релятивистскими), из ядер активных галактик — сверхмассивных черных дыр. Их размеры огромны даже на фоне других астрономических объектов — длина джета может достигать нескольких процентов радиуса галактики, и быть примерно в 300 тысяч раз больше размера испускающей его черной дыры. Эти объекты позволяют заглянуть в глубокое прошлое Вселенной. Однако у ученых до сих пор остается большое количество вопросов к их устройству. Доподлинно неизвестно даже из чего состоят джеты, поскольку при их наблюдении не регистрируются какие-либо спектральные линии — на сегодня принято считать, что они состоят из электронов и позитронов или протонов. Впрочем, из отдельных крупиц достоверных знаний постепенно складывается непротиворечивая модель этих удивительных объектов.

Вращающиеся черные дыры с аккреционным диском (движущимся вокруг центрального тела веществом), рождающие джеты, считаются самыми эффективными двигателями. КПД джетов, которые выбрасываются активными ядрами галактик, порой превышают 100%, если рассчитать эффективность системы «джет + черная дыра + аккреционный диск» как отношение энергии, уносимой джетом, к энергии аккрецируемого (падающего) на черную дыру вещества. Второй закон термодинамики, отрицающий возможность существования вечных двигателей, при внимательном рассмотрении в этом случае не нарушается. Оказывается, что в энергию джета дает свой вклад процесс замедления вращения черной дыры. То есть, испуская джет, черная дыра едва заметно тормозит свое вращение.

Можно провести аналогию с электровелосипедом, который приводится в движение не только мускульными усилиями ездока, то есть внешним фактором (как энергия аккрецируемого вещества), но также встроенным электромотором — внутренним источником (как энергия вращения черной дыры).

Джет позволяет черной дыре избавиться от избыточного вращательного момента, который она получает от аккрецируемого вещества, вращающегося с высокой скоростью. Аналогичные эффекты астрофизики давно наблюдают в молодых звездах. В процессе формирования на звезду оседает вещество аккреционного диска, обладающее гигантским угловым моментом. При этом наблюдаемая скорость вращения таких звезд очень мала. И весь избыточный вращательный момент уходит в узкие джеты, испускаемые этими звездами.

Сравнительно недавно у астрофизиков появился метод, с помощью которого можно определять магнитное поле в джетах активных ядер галактик. Астрофизик Елена Нохрина показала, что с помощью этого метода можно оценить наличие энергетического вклада от замедления вращения черной дыры в общую мощность джета. До сих пор формула, дающая ответ на вопрос, имеет ли место перетекание энергии вращения черной дыры в энергию джета, не была проверена на данных полученных из наблюдений. При этом важный параметр, определяющий темп потерь вращательной энергии черной дыры – скорость ее вращения – не удается пока достоверно оценить по наблюдениям.

Черная дыра не может иметь собственного магнитного поля. Но вокруг нее создается вертикальное магнитное поле, связанное с магнитным полем вещества аккреционного диска. Для оценки потерь черной дырой энергии вращения нужно выяснить величину потока магнитного поля, проходящего через горизонт черной дыры.

«Поскольку магнитный поток сохраняется, то, измеряя его величину в джете, мы получим поток магнитного поля вблизи черной дыры. Зная массу черной дыры, можно вычислить расстояние от оси ее вращения до горизонта событий (условной границы черной дыры), тогда становится возможным оценить разность потенциалов между осью вращения и границей черной дыры. Получить величину электрического тока вблизи черной дыры можно из условия экранирования электрического поля в окружающей плазме. Зная ток и разность потенциалов, можно оценить энергетические потери вращения черной дыры»,— рассказывает автор работы, заместитель руководителя лаборатории фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ Елена Нохрина.

Проделанные расчеты указывают на корреляцию величины полной мощности испускаемого черной дырой джета с потерями вращательной энергии черной дыры. Стоит отметить, что до недавнего времени для простоты в моделях использовалась однородная поперечная структура джетов. Для более корректных оценок была использована модель, учитывающая неоднородную поперечную структуру магнитного поля джета.

В случае далеких галактик наблюдаемая картина магнитного поля джета выглядит достаточно размыто — для большинства джетов поперечная структура не видна. Поэтому экспериментально измеренное магнитное поле сопоставляется с его модельной поперечной структурой для оценки величин компонентов магнитного поля. Именно учет поперечной структуры позволяет проверить механизм потерь без информации о скорости вращения черной дыры.

Переносимое джетом количество энергии, согласно рассмотренной гипотезе, зависит от потока магнитного поля и скорости вращения черной дыры. Таким образом, можно оценить вклад в мощность джета потерь вращательной энергии черной дырой. Замечательным результатом этой теоретической работы стала возможность получить оценку потери вращательной энергии черной дырой, измеряя магнитное поле в джете, без информации о скорости вращения черной дыры.

Источник: polit. ru