Орбитальная обсерватория «Хаббл» помогла планетологам доказать, что как минимум три планеты в системе TRAPPIST-1 имеют «нормальную» атмосферу и обладают значительными запасами воды, что делает их главными кандидатами на роль прибежища внеземной жизни, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

© NASA / JPL-Caltech

«После того как мы открыли эту удивительную семью планет, наша команда с нетерпением ждала шанса узнать что-то новое о TRAPPIST-1. Прошел год, и теперь мы можем рассказать о том, что нам удалось открыть. Постепенно эти семь планет становятся самыми хорошо изученными мирами за пределами Солнечной системы», — заявил Эмори Трио (Amaury Triaud) из Астрономического института в Кембридже (Великобритания).

В мае 2015 года астрономы из MIT заявили об открытии крайне необычной звездной системы в ближайшем окружении Земли — TRAPPIST-1, удаленной от нас всего на 40 световых лет в сторону созвездия Водолея. Все три планеты, вращающиеся вокруг этого красного карлика, находятся внутри так называемой зоны жизни, где вода может существовать в жидком виде, и, предположительно, обладают массой, сопоставимой с земной.

Позже Трио и его коллеги изучили спектр лучей звезды TRAPPIST-1, пытаясь определить состав атмосферы ее планет, и неожиданно обнаружили, что на самом деле их не три, а семь, причем шесть находятся в пределах зоны жизни. Как показывают расчеты, жизнь в принципе может существовать на поверхности двух планет — TRAPPIST-1f и TRAPPIST-1g, больше всего похожих на Землю по своему составу и свойствам.

Одной из главных загадок «семи сестер», как рассказывает планетолог, было то, есть ли на их поверхности вода и может ли она существовать там на протяжении времени, достаточном для зарождения жизни. Об открытии следов воды в системе TRAPPIST-1 Трио и его коллеги заявили еще в сентябре прошлого года, однако тогда не было понятно, присутствует ли эта вода на самих планетах или в космическом пространстве между ними.

Для ответа на данный вопрос ученые провели дополнительные серии наблюдений за четырьмя самыми интересными планетами системы — d, e, f, g, используя инструменты космического телескопа «Хаббл».

Новые данные о том, как сильно эти планеты загораживают свет красного карлика, помогли астрономам вычислить точные массы и размеры исследуемых экзомиров. А также — получить информацию по спектру их атмосферы, раскрывающую ее химический состав.

Так художник представил себе условия на планетах системы TRAPPIST-1

© РИА Новости

«Объединив все то, что мы знаем о массе планет, их размерах, свойствах звезды, мы смогли вычислить их плотность и понять, как устроены их недра. Оказалось, что все семь планет очень похожи по своему облику и устройству на Меркурий, Венеру, нашу Землю, Луну и Марс», — продолжает Трио.

Эти наблюдения, в частности, указывают на то, что как минимум пять планет TRAPPIST-1 — b, c, d, e, f — обладают достаточно густой и плотной атмосферой, похожей по своим свойствам на воздушные оболочки Земли и ее соседок, чем на сверхплотную газовую мантию Нептуна и других планет-гигантов.

Вдобавок атмосфера d, e, f, уверяют ученые, содержит в себе значительные количества пара, а недра всех планет системы, судя по их плотности, почти на 5% состоят из воды. Все это, отмечает Трио, не обязательно говорит о том, что хотя бы одна из «семи сестер» TRAPPIST-1 является обитаемой, но не позволяет утверждать, что эта система абсолютно неспособна поддерживать жизнь.

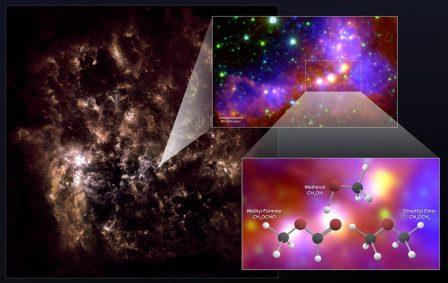

Более детальные данные по составу атмосферы и ее возможной температуре, поясняют Трио и его коллеги, можно будет получить только после запуска последователя «Хаббла» — космического телескопа «Джеймс Уэбб». Он, как надеются планетологи, поможет нам понять, какие сложные молекулы присутствуют в атмосфере этих миров и есть ли там следы жизни.

Источник: РИА Новости