Событие, о котором мы начинаем узнавать только сейчас, могло быть одним из самых значительных за миллиарды лет существования нашей Галактики. Космический телескоп миссии Gaia позволил установить точные положения и направления движения многих десятков тысяч звезд Млечного Пути, расположенных в пределах 33 тысяч световых лет от Солнца.

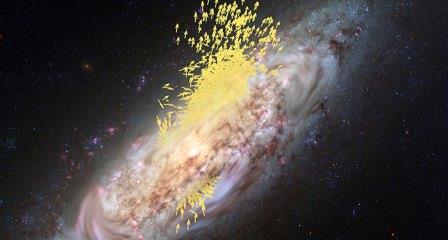

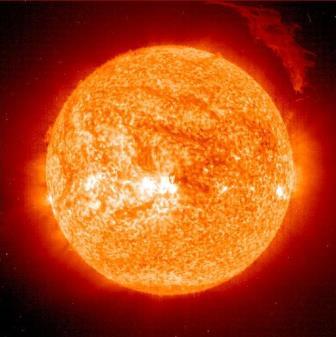

На условном изображении молодого Млечного Пути

отмечены звезды-останки галактики Гайя – Энцелад

©ESA, NASA HST, Koppelman, Villalobos & Helmi, 2018Эти астрометрические данные проанализировали Амина Хелми (Amina Helmi) и ее коллеги из Гронингенского университета в Нидерландах. В статье, опубликованной в журнале Nature, ученые обратили внимание на группу примерно из 30 тысяч звезд, движущихся в направлении, противоположном тому, в котором вращаются «нормальные» звезды вокруг центра Млечного Пути, включая то же Солнце.

Затем астрономы рассмотрели данные эксперимента APOGEE для этих звезд: в его базе содержится информация о спектральных наблюдениях, а значит, составе и возрасте светил. Как и можно было ожидать, звезды этой группы выделялись и более низким содержанием тяжелых элементов, нежели типичные звезды Млечного Пути. Это указывает на их сравнительно древнее происхождение, относящееся к эпохе, когда взрывы сверхновых еще не заполнили Вселенную большим количеством тяжелых ядер.

Наконец, на основе этих данных была проведена компьютерная симуляция, которая показала вероятный сценарий появления этой группы необычных звезд в нашей Галактике. Судя по всему, около 10 миллиардов лет назад Млечный Путь пережил слияние с другой галактикой. Ее размеры оцениваются в 20-25 процентов Млечного Пути, порядка 600 миллионов звезд. Эта встреча изменила и его самого, стимулировав образование вращающихся рукавов из более молодых и быстрых звезд, центрального диска сравнительно старых звезд и гало звезд, траектории которых «выпадают» из общего вращения Галактики.

Погибшую галактику авторы назвали Гайя — Энцелад (Gaia-Enceladus): в греческой мифологии Энцелад — сын богини Земли Гайи и небесного Урана. По легенде, он похоронен под вулканом Этна и время от времени вызывает землетрясения. По аналогии и галактика «захоронена» в Млечном Пути, проявилась благодаря телескопу Gaia, а ее «неправильно движущиеся» звезды вызывают возмущения в движениях других звезд Галактики.

Источник: naked-science .ru