РИА Новости. Спускаемый модуль InSight совершил успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса и связался с системами дальней связи НАСА, заявили участники миссии на пресс-конференции в Лаборатории реактивного движения НАСА.

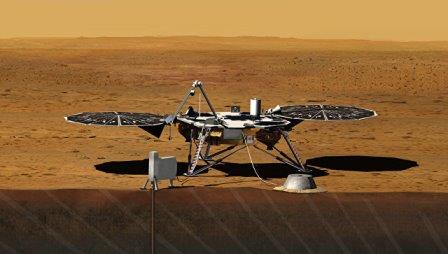

Модуль InSight

© JPL/NASAСпускаемый аппарат InSight, предназначенный для первых в истории наблюдений за процессами в недрах Красной планеты, сегодня стал официальным наследником другого зонда-геолога НАСА, лендера «Финикс», севшего на Марс в мае 2008 года для поисков следов жизни и воды в его почве.

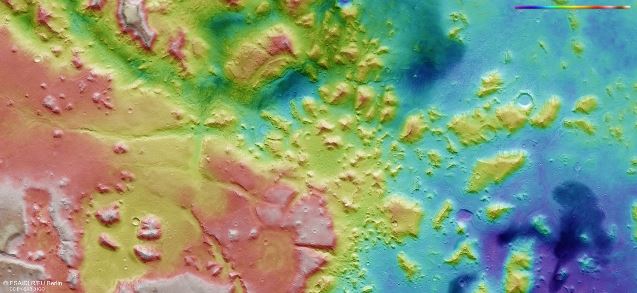

На его борту будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр Марса. Один из приборов зонда будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет определить распределение массы в недрах планеты и лучше понять ее внутреннюю структуру.

Изначально в НАСА планировали, что InSight отправится к Марсу в марте 2016 года. Из-за неполадок в работе сейсмометра SEIS, изготовленного французскими инженерами и учеными по заказу CNES, его запуск был сдвинут на первую половину 2018 года.

Команде InSight удалось решить все проблемы и успешно отправить зонд к Марсу в мае этого года вместе с парой микроспутников MarCO — 1. Сегодня они сыграли роль уникальной системы связи, передававшей информацию с посадочного модуля в режиме реального времени впервые в истории освоения Марса и дальнего космоса.

Как отметили ученые, зонды поддерживали связь даже во время тех сегментов процедуры посадки, когда связь с Землей должна была прерваться, и успели передать несколько фотографий Марса, полученных камерами Insight во время посадки.

Процедура посадки началась в 22:47 (мск), и всего через шесть минут зонд оказался на поверхности планеты. Связь с аппаратом будет установлена в 01:00 (мск), когда InSight попадет в зону видимости зонда Mars Odyssey. Все системы аппарата, как надеются специалисты НАСА, опираясь на последние данные «телетрансляции» MarCO, сейчас работают в номинальном режиме.

Как отметили ученые, остатки пылевой бури, начавшейся на Марсе еще в середине лета, не помешала посадке зонда: погода была «отличной», как заявили ученые, и уровень загрязненности воздуха был относительно низким.

Источник: РИА Новости