В нашем физическом мире, если вы толкаете какой-либо объект, он, согласно Второму закону Ньютона, начинает удаляться от вас. Но объекты, обладающие отрицательной массой, будут действовать вопреки этому принципу, чем сильней вы будете их толкать, чем быстрей они будут двигаться в вашу же сторону. Все это походит на невозможную вещь, тем не менее такой эффект уже давно имеет теоретическое обоснование и его проявления наблюдались в некоторых экспериментах. И недавно, исследователи из университета Рочестера закончили разработку устройства, способного вырабатывает частицы, обладающие отрицательной массой.

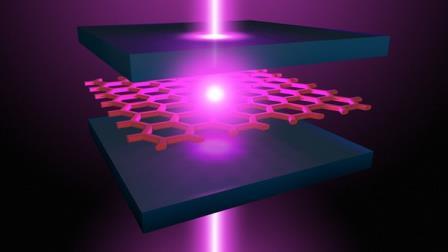

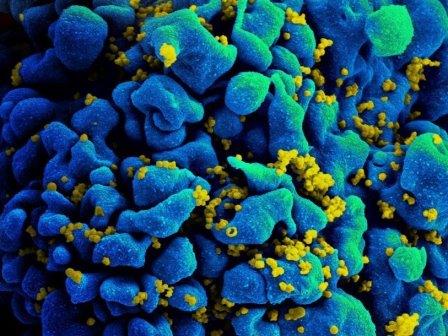

Иллюстрация устройства, которое может создавать частицы с отрицательной массой благодаря атомно-тонкому полупроводниковому материалу, помещенному внутри оптической микрополости лазера

© Michael Osadciw/University of Rochester

Во время экспериментов, проведенных учеными из Вашингтонского университета в прошлом году, отрицательную массу демонстрировала «жидкость», состоящая из конденсата Бозе-Эйнштейна, облака атомов рубидия, охлажденных до сверхнизкой температуры при помощи света лазера. В устройстве, созданном исследователями из Рочествера, эффект отрицательной массы демонстрируют квазичастицы, получающиеся путем слияния фотонов лазерного света с экситонами, возникающими в полупроводниковом материале.

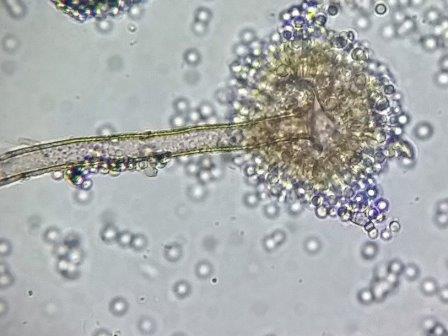

Конструкция нового устройства во многом подобна конструкции обычного лазера. Свет направляется в промежуток между парой параллельных зеркал. Пространство, заключенное между этими двумя зеркалами называют оптической ловушкой, и в центр этой оптической ловушки был помещен атомарно тонкий слой полупроводникового материала, молибденита, дисульфида молибдена, который взаимодействует со светом, попавшим внутрь оптической ловушки. Экситоны, возникающие в полупроводнике, объединяются с фотонами света и формируют квазичастицы, называемые поляритонами, которые, как раз и демонстрируют эффект отрицательной массы.

«Заставляя экситон отдать часть своей «идентичности» фотону света, мы получаем поляритоны, обладающие отрицательной массой» — рассказывает Ник Вамивакас (Nick Vamivakas), ведущий исследователь, — «Эти преобразования могут свести с ума обычного человека, но если этого не случится, то человека доконает полученный результат. Если «отрицательный» поляритон потянуть или толкнуть он начнет двигаться в направлении, противоположном тому, которое подсказывает человеку ему интуиция».

Ученые из Рочестера пока продолжают работать, исследуя физику и особенности поведения частиц с отрицательной массой, вырабатываемых созданным их устройством. Область практического применения данного достижения пока еще не определена, но ученые уверены в том, что использование «отрицательных» поляритонов позволит создать более мощные и эффективные лазеры.

Статья опубликована в журнале Nature Optics

Источник: dailytechinfo. org